「地理学」と聞くと、どのような印象を持つでしょうか。

多くの人は地図や地名の暗記、気候や地形の学習といった高校時代の記憶を思い浮かべるかもしれません。しかし、学問としての地理学は、20世紀から現在にかけて劇的な変化を遂げてきました。

地理学が「百花繚乱」「百家争鳴」と表現された時代を経て、現在では人間中心主義を脱構築し、非人間との関係性まで探究する学問へと発展しています。

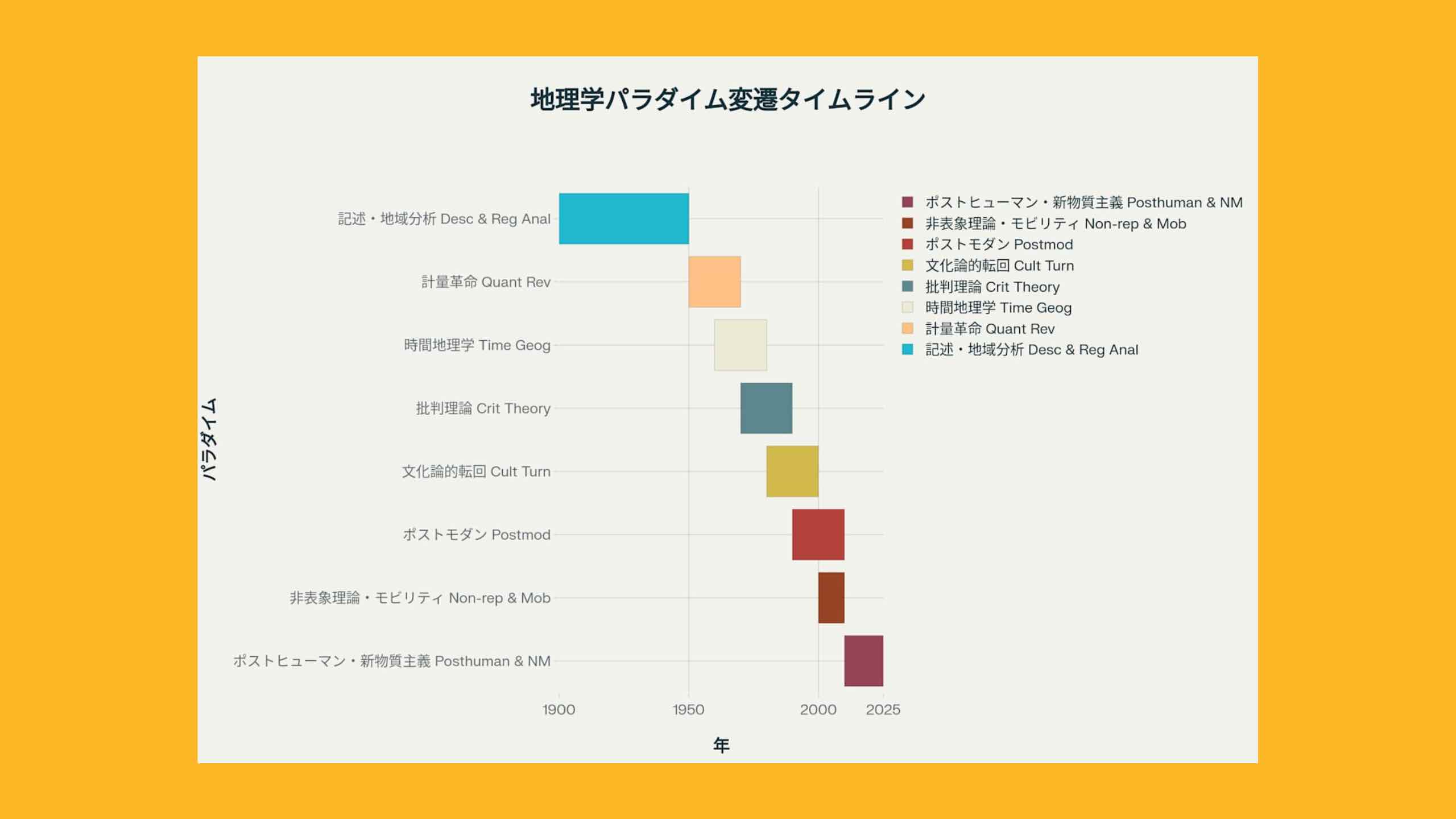

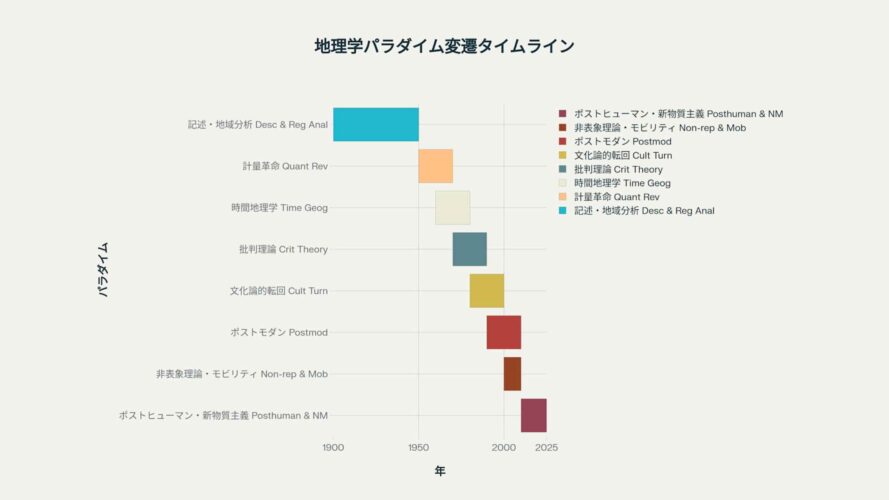

この記事では、個人的な関心から、20世紀から現代までの人文地理学定義論争の変遷を時系列で整理し、この学問がどのような発展軌道を描いてきたのかを振り返ってみたいと思います。

20世紀前半:記述的地理学の時代(1900-1950)

20世紀初頭の地理学は、記述的・地域的分析が支配的でした。この時期の代表的な学者であるHartshorneは、地理学の目標を地球表面の「正確で秩序立った合理的な記述」と定義しました。

この段階では、地理学はコロロジー的視点(場所の科学)を重視し、各地域の特色を詳細に記述することが主な研究手法でした。地理学者は世界各地の地域差異を観察し、その特徴を体系的に整理することに重点を置いていました。

計量革命期:科学化への転換(1950-1970)

1950年代に入ると、地理学は大きな転換点を迎えます。Schaeferが提唱した「空間分布の法則探求」やBungeの「厳密科学としての地理学」という概念によって、地理学はノモテティック(法則的)科学への転換を図りました。

この時期の特徴は以下の通りです:

- 数量的手法の導入

- 統計学的分析の重視

- 法則性の発見を目指す科学的アプローチ

- 地理学の客観性と予測可能性の追求

時間地理学の登場(1960-1980)

1960年代から1980年代にかけては、Hägerstrandによる時間地理学が重要な役割を果たしました。この理論は、時空間パスと制約概念によって動的分析枠組みを導入し、人間の活動を時間と空間の両面から理解する新しい視点を提供しました。

時間地理学は、従来の静的な地域分析から脱却し、人間の移動や活動パターンを時間軸とともに分析する革新的なアプローチでした。

批判理論期:社会的正義への関心(1970-1990)

1970年代以降、地理学は批判理論の影響を強く受けるようになります。特にHarveyの政治経済学的アプローチによって、社会的正義と権力関係が地理学の中心課題となりました。

この時期の地理学は:

- 資本主義システムの空間的影響を分析

- 社会的不平等と地理的格差の関係を探究

- 権力構造と空間の関係を重視

- 地理学の社会的責任を強調

文化論的転回期:意味と表象の重視(1980-2000)

1980年代から2000年代にかけては、文化論的転回が地理学に大きな影響を与えました。この時期は、表象、意味、アイデンティティの問題が重視され、以下のような新しい研究領域が発展しました:

- Tuanの人文主義地理学:人間の場所への愛着や経験を重視

- Masseyのグローバルな場所感覚論:場所の多面的な理解

- 文化的景観の解釈と意味の探究

ポストモダン期:空間の社会的構築(1990-2010)

1990年代から2010年代にかけては、ポストモダン的思考が地理学に導入されました。LefebvreやLe Certeauの理論によって、空間の社会的構築性が強調されるようになりました。

主要な概念:

- Lefebvreの空間の生産論:空間は社会的に生産されるという視点

- de Certeauの日常実践論:日常的な実践が空間を形成するという考え

- 権力と空間の関係性の再考

非表象理論・モビリティ・感情地理学期(2000-2010)

2000年代に入ると、地理学はさらに新しい方向性を模索するようになります。この時期は、表象や言語を超えた実践的・身体的・感情的な地理学への転回が特徴的です。

非表象理論(Nigel Thrift)

非表象理論は、意識的な思考以前に作動するプロセスや、表象を認識論的な主要手段として優先させない理論的立場を提唱しました。この理論は以下を重視します。

- 実践的な知識と経験

- 身体的経験の重要性

- 日常生活の演示(showing)

モビリティ・パラダイム(John Urry)

モビリティ・パラダイムは、社会科学における根本的な転換を提案し、移動性を社会分析の中心に据える新たな枠組みを構築しました。Urryは5つの相互依存する移動性を区別しました。

- 身体的移動

- 物理的移動

- 想像的移動

- 仮想的移動

- コミュニケーション移動

感情地理学/情動地理学

感情地理学/情動地理学は、人間の感情や情動が地理的環境とどのように関係し、それに影響を与えるかを探究する分野として発展しました。Liz Bondiは感情を個人的主観的経験に還元することに抵抗し、関係的・連結的媒体として理解することを提唱しました。

最新の発展:ポストヒューマン・新物質主義期(2010-現在)

2010年代以降の地理学は、人間中心主義を脱構築し、人間と非人間の異種混淆的関係性を重視する新たなパラダイムを確立しています。

ポストヒューマン地理学

ポストヒューマン地理学は、伝統的な人間中心的視点に挑戦し、人間と非人間の境界を曖昧化します。この分野は「人間例外主義」の傾向を克服し、多種の身体的配置や非人間主体の能力と行為を中心とした理解を促進します。

新物質主義(新唯物論)

新物質主義(新唯物論)は、物質と人間が異種混淆的経験の形で関与する地理学研究の進歩的方法として位置づけられます。スペインの地理学者Angel Paniaguaは農村空間の物質性と人間の経験を結びつける新たな理論的視座を提示し、物質性は以下の3つのレベルで捉えられるとしています。

- 表層的物質性:伝統的な農村空間の物理的要素(例:土地利用、建物など)

- 集合的物質性:村落における人間の活動と結びついた人工物の集合(例:農家群)

- 実験的物質性:破壊・再生・再構築が同時進行する中で個人と物質が混成されるプロセス(例:伝統家屋の再生)

More-than-Human地理学

More-than-Human地理学は、人間と非人間の主体間の多様性のある出会いや絡み合った関係を追跡し、人間例外主義を克服する視点を提供します。この分野は気候変動や第6回大量絶滅といった人新世の課題に対応する枠組みを構築しています。

まとめ:地理学の未来への展望

地理学の定義論争は、20世紀初頭の記述的・地域的分析から始まり、計量革命、批判理論、文化論的転回、ポストモダン、そして現在のポストヒューマン・新物質主義(新唯物論)まで、絶えず進化を続けてきました。

現在の地理学は、人間と非人間の関係性、物質性の問題、そして人新世という新しい地質学的時代における地理学の役割を模索しています。この学問の発展は、私たちが世界をどのように理解し、どのような未来を築いていくかという根本的な問いに関わる重要な議論を提供し続けています。

地理学の定義論争の歴史を振り返ることで、この学問がいかに時代の要請に応えながら発展してきたかを理解できます。そして、これからの地理学がどのような新しい視点と方法論を提供してくれるのか、期待してみたくなります。